李晋瑞:《别离》是我做的一个蒂凡尼灯罩

“孩子,只有思考的人,面对人生才会心存意义。”

“我们自顾自低头迈步,却忽略了周围的陪伴,或一起和自己努力的人。这其中,最容易被我们忽略的就是我们的父母。”

“我始终觉得一个人能自己长大,在磨砺中长大,长大是等不来的,别人也无法让他长大。”

“我妈总觉得我爸不合常规。而我爸也认为我妈不合常规。问题的关键是,他们俩,到底谁的‘常规’更合乎常规呢?”

……

这些值得反复品味的金句来自我省作家李晋瑞的新作《别离》。

这是一部探讨当下婚姻、教育和人生的主题小说,以人物内心缜密磅礴又深刻的情感与记忆为切入点,通过扎实的家庭故事,力求展现60、70后的童年记忆、中年婚姻的危机陈述、家庭教育的隐性缺失。《别离》最本质的是对人心的理解和体恤,作品中有大量追根究底的自白与对话,可以让读者的思绪往返穿梭于书中人物的生活与心理,深切地感受到当下教育、婚姻以及家在生活中的现状与意义。

李晋瑞,山西平定人,中国作协会员,山西文学院签约作家,主要以小说创作为主,偶涉散文和随笔。作品有《原地》《爱上薇拉》《中国丈夫》《别离》《陌生人的玩笑》《阿兹特克女人》等。《中国丈夫》曾获赵树理文学奖长篇小说奖,《别离》入选陕西省重大文化精品项目。

《别离》出版之际,李晋瑞接受山西晚报记者的采访,用真诚的语言和真实的情感谈新作、谈教育、谈婚姻。他说:“真诚是我的标准,因为我认为真诚是作家的良心,也是底线。”

这个小说更接近于我理想中未来小说的样子

山西晚报:您在《别离》的开篇就写道“这是千百万中国家庭的现实投影”,这部写实作品的写作初衷是什么?

李晋瑞:写这部小说开始时并没有什么初衷,只是在我儿子高三那年,我接连听到几起考生因为压力太大自寻短见的事情,其中一例就发生在我父母所在的小区,孩子从11楼跳了下去。这让我很紧张,很后怕,也产生了许多焦虑。我同情那些困兽般可怜的孩子,同样也同情和我一样可怜的父母,可是到底为什么呀?这里面,到底是哪里出了问题,教育?家庭?社会?还是统统都出了问题,我一时说不清、想不明,于是我便开始关注我们的教育、现实的婚姻以及重新评估“家”在当下社会中的作用。有了这个由头,许多的问题便从现象中如气泡一样冒了出来,无论哪一方面,我都不是专家,但作为一名写作者,还是想试着寻找答案。这样,写这部小说的想法便有了。

山西晚报:在《别离》中找到答案了吗?

李晋瑞:说实话,这个小说人物不多,但我总感觉内容不少,但似乎又无法聚拢到一个点或中心上。现在粗粗归纳,它无非是写了60、70后的童年记忆,挖了挖当下中年人尤其是都市人的婚姻现状,又无法绕开地讨论了家庭教育。当然中间穿插了不少我不知对错的看法。剩下的,我就不知道了。

山西晚报:的确,《别离》的人物不多,主角就是一家三口,父亲米海西、母亲罗素兰、儿子米罗,其他的人物也不多,用十个手指头就能数完。书的内容也简单,就三个部分:米海西的回忆、罗素兰的告白、米罗的秘密。

李晋瑞:这是现实。一对夫妇加一个孩子,三口之家,标准模版。这样的人物设置才符合小说的时代背景。至于“回忆”“告白”“秘密”其实最终都是内心独白。这种写作形式也不是我的独创,我只是觉得内心的东西由自己独白出来会更加确凿可信。

山西晚报:您用独白讲述了跨时代的故事,经历了三代人。

李晋瑞:我们中国人讲什么似乎都需要来个祖宗三代。这个是有道理的,因为很多事情只有放到时间的长河里才能看清。就说家吧,现在我们脑海里的“家”和传统意义上的“家”还是一个概念吗?包括婚姻、教育,甚至是其他的诸多定义。因为小说不负责回答问题,它只是呈现,那么我认为就要尽可能呈现全貌。《别离》不是在探讨家、婚姻、教育的吗?那我就尽可能多给出几个式样,尤其是以一家人为蓝本,这样读者的参照系就建立起来了,这样才有助于读者找到自己想要的东西。

山西晚报:《别离》的最后实际上是隐喻着一个圆满的结局,为什么作品名字是“别离”?要告别什么?离开什么?

李晋瑞:那个圆满其实是很勉强的,有无奈,也有妥协。“别离”作为书名,是因为我赋予了它一些寓意,在我看来,别离不仅是生死,不仅仅是一切两断一别两宽,更是一种纠葛、和解和成长;尤其这个小说,它紧扣的是亲情、爱情、家庭与事业,故事很平常,生活也日常,但小说里潜隐着的征服却无处不在,成熟之于青涩,现实之于梦想,城市之于乡村,未来之于过去,爱之于恨等等。因此,这里的“别离”不是真要离开什么,而是呈现一种状态,现实中,有多少家庭不是在这种摇摇晃晃又欲离不能的状态中呢?

山西晚报:您怎样看待这部作品?

李晋瑞:这和我以往的小说其实一模一样,每次我都信心满满地去写,写完后就陷入一片茫然。人家说,一个作家永远在路上,之前所有的小说都是为将来的下一步小说做准备,我有这样的感觉,但不敢肯定。可以肯定的是,这个小说的写法完全与《中国丈夫》不同,这个小说更接近于我理想中未来小说的样子,好坏我不知道,我只是在摸索一个方向,《别离》就是这个方向上的开始,一只脚就这么伸出去了,至于是踢到墙上,还是踏上坦途,目前还不知道,不过我是那种认死理的人,因此从写法上讲,《别离》就有里程碑意义了。

我们总是喜欢谈孩子、谈家事 就是不愿意谈谈婚姻中的自己

山西晚报:读完《别离》真的挺累的,不是阅读的累,是作品能带给人那种生活的累、婚姻的累、育儿的累的感觉。您写得累吗?

李晋瑞:这个小说写得比较顺,至于累嘛,怎么说呢,写长篇绝对是体力活,你每天得坐在那里一段一段地往前推进,而且很多时候还得把前一天刚写的删掉,是有点累。说到生活、婚姻、育儿的累,那就只能用“没办法”来回答了。在这个世界上,敢说自己不累的人,大概也就是那些不负责、做事不认真的人吧。除此之外,谁能不累呢?只不过各有各的累。

山西晚报:整部书除了开头用几句话交待了儿子米罗因要好的女孩儿彭波跳楼自杀,向母亲罗素兰挥刀这一过激的情节外,全文就再没有跌宕起伏的故事了,甚至都没再解读儿子为什么会对母亲挥刀,您是相信读者能通过阅读全书找到答案?

李晋瑞:是的。因为所有过激行为,都必然有一个长期培养与积蓄的过程,我相信读者读到最后,会自己找到答案。

山西晚报:“你儿子要用刀捅我,你站在一旁一声不吭,你连推他一下,抽他一嘴巴的动作都没有”,罗素兰这样控诉米海西。在这样的大事面前,米海西的态度为什么是这样?

李晋瑞:真是谢谢,把小说看到如此认真,这么小的细节也被拎出来了。曾经有位女性朋友看完小说后,说我还是不太了解女性,起码不够深。我接受这种说法。但这是没办法的事,男性作家一定是从男性角度理解女性,小说中儿子拿着刀要捅母亲,父亲却毫无动作,作为女性必然会提出控诉。情节看似有悖常理,却是小说人物的必须结果,因为在我心目中米海西就是《安娜·卡列尼娜》中卡列宁式的男人,他冷漠、无情、迟钝,却绝对理智,他不到最后一刻绝不会出手。可他不是没有准备,细心的读者会发现,小说一开始他与儿子在咖啡馆约会,他是拎着一个“巴掌”去的,但他最终没有出手。两处没有出手作用不同,前面是他认为没到出手的时候,后面是他再出手已经没有了意义。当然对于人物塑造,他是不能出手的,只有这样,他才能让罗素兰更恨他,才认为他真的不爱她,也不在乎她。算是伏笔。

山西晚报:您是要塑造出米海西这个人物来突出婚姻问题?

李晋瑞:是啊。缺乏沟通,或交流不畅,在当下婚姻中常见吧?米海西和罗素兰就是这样。婚姻是两个人的事,可是我们婚姻中的人往往要表现“涵养”要“息事宁人”,似乎问题忍一忍就过去了。其实那些问题会像肿瘤一样潜伏在婚姻中,随着“懒得解释”“由他去吧”的时间拉长而日积月累,直到某一天爆发。这谈不上谁对谁错,谈不上谁就恶,当我们真正走进问题婚姻中,常常发现彼此都很善良。有句话说得好,这个世界最可怕的其实不是善恶的对抗,而是善与善的对抗。因为对抗双方都认为自己是对的,是善良的,结果越善良越对抗。我们也发现越是吵闹的婚姻反倒越不容易解体,而突然解体的婚姻往往是曾经看上去风平浪静。《别离》中也是这样,沟通不畅是造成相互误解的根本原因,可是不知道为什么,我们的现实婚姻双方总是喜欢谈旅游、谈孩子、谈家事,就是不愿意就最最重要的婚姻问题谈谈自己。

山西晚报:在父母的婚姻里,长大的孩子反而看得更清楚。米罗就说:“我始终相信我妈是爱我爸的,很可能还是深爱。”

李晋瑞:不知道我的感觉是否正确。我总觉得我们的家庭总是无法客观地对待孩子,我们要么没等孩子上幼儿园心智尚不齐全就开始当大人看,要么人家已经上大学有独立思考能力了,却依然还当婴儿看。

山西晚报:咱们的家庭总是把孩子当作中心,却不给孩子发言权。您认为孩子在家庭中应该是什么样的地位?

李晋瑞:咱们传统文化里那个成人礼很重要。小孩就是小孩,父母得保护他,教他东西;可一旦长大成人,家长就必须撒手。孩子就是孩子,只是家庭中的一个成员,而不是家庭的中心和统治。

山西晚报:这就说到家庭教育上了。在米海西眼里,罗素兰是“把米罗像大棚一样养了,给它充足的阳光,充足的养分和水,却经不起一点风雨”;但罗素兰认为,“在孩子眼中,本该有母亲也有父亲的”,可米海西选择了退出,还退到她和米罗找不到的地方。现实生活中的确有许多这样的家庭,母亲包办、父亲隐身,您怎样看待这样的教育缺失?怎样平衡?

李晋瑞:看来小说内容是有普遍性的。在子女教育上,母亲包办、父亲隐身,这还只是个表象,据我知道,有不少家庭自从有了孩子,母亲就和孩子同屋了,而把父亲扔到一边。罗素兰也代表着当下很多母亲,她们为了孩子,强行剥夺了父亲在孩子面前做父亲的权利,让父亲的家庭地位几乎要萎缩到母性社会了。相对于母亲,父亲的社会属性要更多一些,他的简单粗暴,恰恰是代表社会对孩子进行的挫折教育。这种缺失是真不该。至于平衡,我始终认为既然世上有男女两种人,又各有天命,那就应该尊重天命,各尽其责,各尽所长,谁也不该代替谁,或者说谁也不可能代替得了谁。

山西晚报:自杀的彭波也是在畸形的家庭里成长,她是父爱母爱都缺失,父亲忙着做生意,母亲忙着活成“李清照”,孩子总是一个人生活在空荡荡的家里。

李晋瑞:作为小说,彭波的家庭只是米海西家庭的反面。我发现很多家庭对待孩子,常常会走极端,要么事无巨细把孩子管到窒息,要么放任自流自由到无法无天。我们为人父母,其实很多时候并没有搞清楚教育的本质和方法。我不是教育专家,自己的孩子也没有教育到多么成功。可我母亲有一句话我一直牢记于心,她说对待孩子,你得杀一把放一把,那么什么时候杀,杀到什么程度,什么时候放,又放到什么程度,对于每个家庭每个孩子一定是不同的,不能一概而论,总体上,我觉得上一辈人对孩子的教育是从言传身教开始的,而我们现在的家长不是听一些专家套路,就是从书本上搬妙方,嘴上说的头头是道,但到孩子心里就变虚假了。我不止一次听到哭泣的孩子骂父母虚假,这个虚假背后有很多深层次的东西值得我们思考。

我只是做到一览无余地把感受写出来

山西晚报:电影《都灵之马》在书中多次出现,意义是什么?

李晋瑞:《都灵之马》多次出现在米罗的日记,肯定是因为这部影片很重要。因为我认为我们的现实生活看似五彩纷呈,但当回头去看时,实际上就会变成黑白两色,那些快节奏的镜头切换也会变成一个个漫长沉闷单调的长镜头,打水、吃饭(尽管只有一个土豆)、背景是聒噪的风,这就是《都灵之马》的手法,完全简笔画了,极其写实,却能直通哲理。影片里对话少得可怜,可是当买酒人诉说城市的毁灭和上帝已死的谶言时,那个父亲回复说:“别扯了,都是废话。”这是一句很厉害很要命的话,我们每个人不都是生活在一种废话中吗,但日常生活中的艰辛和苦难却是坚实的,面对这种艰辛和苦难,人们只能选择倔强,哪怕手头只剩一个土豆,也得坚持下去。这算是我耍的小技巧吧,想把这个琐碎日常的小说往高深的人生哲学上推一推。

山西晚报:《别离》是写的琐碎日常,非常真实,却看得扣人心弦,这些素材都来自于平时的积累?

李晋瑞:真诚是我的标准,因为我认为真诚是作家的良心,也是底线,可惜就这么一个底线有些人也不愿意维护。《别离》中的细节当然是来自我的观察与积累,我自己就是中年人,每天经历着婚姻,也有孩子,我不敢保证细节的真实,但至少可以保证感受的真实。如果说在小说里出现了“扣人心弦”的效果,那可能就是真实的力量,或者是共鸣的力量,这个我不好说,我只是做到一览无余地把感受写出来。《别离》就是我制作的一个蒂凡尼灯罩。

山西晚报:为什么是蒂凡尼灯罩?

李晋瑞:因为制作蒂凡尼灯罩,材料不能掺假,否则灯罩泛不出迷人的光,工匠不得投机、偷懒,否则玻璃片就会一盘散沙。而对于一名写作者来说,放下脑子里的那些虚幻的神圣、去记录、去阐述、去表达、去下定义、或者,再去否定定义,我们何尝不是一名工匠呢?

山西晚报:您的作品大多偏都市和婚姻题材,也有历史题材的《中国丈夫》,近期还有什么创作打算?

李晋瑞:其实,一个作家一生都在处理与时代和与自己的关系。对于时代,作家需要有跳空和俯视能力,对内心,则更像是自我解剖,需要勇气。我偏重后者。我写都市是因为我想了解都市,想弄清都市人到底怎么回事;婚姻也一样,对我来说它是个大命题,一个男人和一个女人结合,并非一张二寸照那么简单,我总想弄清楚。近期还没有什么写作计划,不过一张1935年亨利纸庄印的太原地图在我案头,看那些老街旧巷有意思,也上瘾,不知道会不会遇到给我当头一棒的东西,我喜欢那种被意外击中的感觉,蒙蒙的,然后世界开始清晰,但那时已经是另外一个时空了。

山西晚报记者 白洁

-

一家华尔街投资银行刚刚开始以非常乐观的前景关注该公司

2021-10-14

-

Aurobindo Pharma评分'Add':在Thequarter中的强烈表现

2021-10-14

-

最高产业评价'买';专注于价值增长而不是诱人

2021-10-14

-

抗洪救灾山西人防在行动

2021-10-14

-

汽油价格超过10卢比的钦奈,加尔各答在不到45天;检查外延

2021-10-14

-

黄金价格跳230,银奖RS250

2021-10-14

-

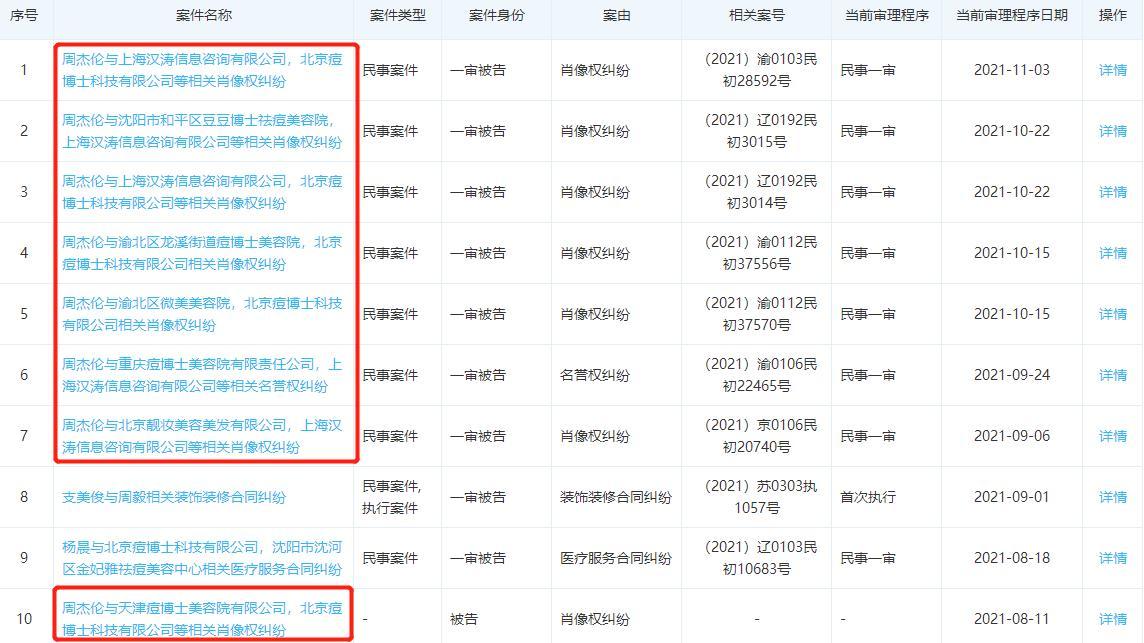

祛痘连锁品牌痘博士因肖像权纠纷被周杰伦多次起诉 此前曾被杨洋、关晓彤起诉

2021-10-13

-

道琼斯在戏剧中的戏剧浪涌徘徊

2021-10-13